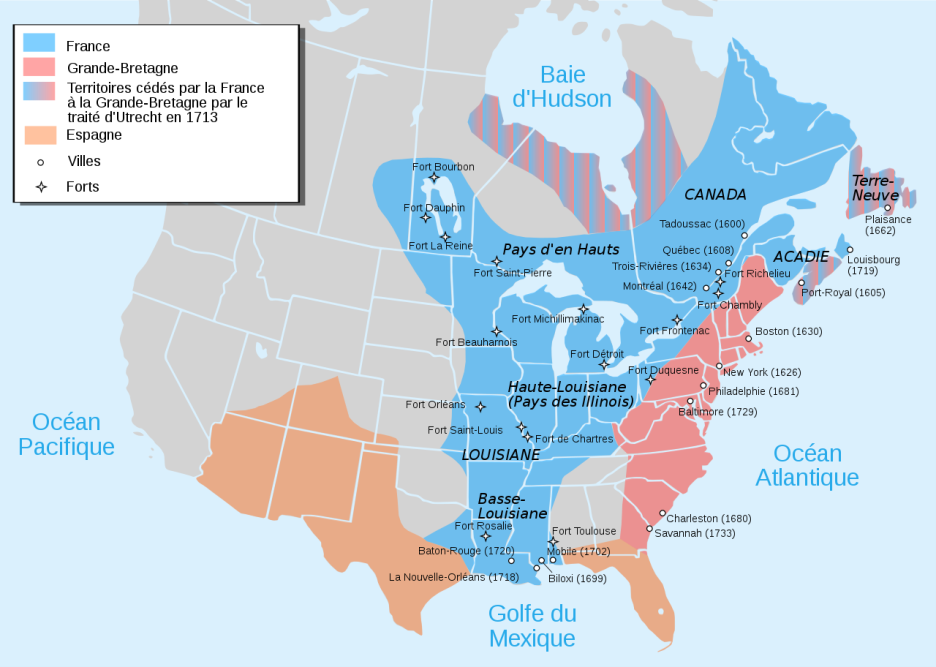

Le premier empire colonial français en Amérique du Nord

Le projet Église métisse est très lié au passé de notre pays avec ce qui a été beau et ce qui l’a été moins. José Maigre a accepté de mettre sa compétence d’historien au service de l’Église métisse et de nous préparer une série d’articles, à la fois synthétiques et précis, qui nous aideront à mieux appréhender la situation actuelle de notre pays et de notre Église. Ce premier article traite donc du premier empire colonial français en Amérique du nord du XVIe au XVIIIe siècle. Le deuxième, déjà prévu, traitera des Antilles, de la Réunion, de Pondichéry.

La constitution de la Nouvelle France

Les débuts au Canada au XVIe siècle avec Jacques Cartier

Les Portugais et les Espagnols avaient montré la voie en se partageant le Nouveau Monde par le traité de Tordesillas en 1494, mais il n’était pas question pour les autres nations européennes d’accepter une telle hégémonie sans réagir. Les Anglais et les Hollandais vont connaître un véritable essor colonial au XVIIème siècle, mais la France ne fut pas en reste. Comment s’est construit dès lors notre 1er empire colonial, celui des rois de France ? La politique maritime du royaume avait été jusqu’ici essentiellement tournée vers le monde méditerranéen, et seuls les bateaux de pêche de la côte atlantique fréquentaient déjà les eaux poissonneuses de Terre-Neuve. François 1er n’accepte pas l’hégémonie des deux nations ibériques et, sur son impulsion, des navigateurs vont traverser l’Océan : Verrazano longe les côtes d’Amérique du Nord en 1523, et, surtout, Jacques Cartier explore le fleuve Saint-Laurent en 1534, puis à nouveau lors de deux autres voyages, et baptise le pays qu’il a découvert d’un nom indigène, le Canada.

Les expéditions de Samuel de Champlain (1ère moitié du XVIIe s.)

Après les guerres de religion, le règne d’Henri IV va marquer le retour à la paix civile et la reprise des expéditions vers l’Amérique du nord. Un homme incarne ce retour vers le Canada, c’est Samuel de Champlain. Il n’a pas de titre officiel dans ce qui va devenir la Nouvelle-France, si ce n’est celui de géographe du Roi, mais il sera l’âme de la colonie jusqu’à sa mort à Québec en 1635 : il ne fera pas moins de douze allers-retours entre la France et le Canada entre trente ans, de 1603 et 1633, ce qui reste exceptionnel du temps de la marine à voiles et prouve sa totale détermination ! « Nos fils épouseront vos filles. Nous formerons ensemble une seule et même nation. » Ainsi parlait-il en visionnaire aux chefs des tribus indiennes ses amis, indispensables partenaires pour le commerce des fourrures, et soutien fidèle dans la lutte contre les Anglais qui, eux, s’étaient alliés à une nation très guerrière, les fameux Iroquois, qui sera longtemps le cauchemar de la colonie ! Samuel de Champlain aurait volontiers considéré les Amérindiens comme ses égaux, croyances magiques et pratiques cruelles mises à part. Mais le métissage ne concerna véritablement que les coureurs des bois au contact quotidien avec les tribus indiennes. Champlain accordait plus d’importance à l’évangélisation en douceur qu’à la conquête par les armes. Dans tous ses voyages, il eut soin de s’entourer de missionnaires. Soutenu de loin par Richelieu, il reste à n’en pas douter le père de la nation canadienne, du Labrador aux Grands Lacs, en ayant créé ou reconnu les trois points d’appui qui deviendront les trois villes qui jalonnent la présence française le long du Saint-Laurent : Québec, Trois-Rivières et Montréal (appelée d’abord Ville-Marie).

La Nouvelle France sous Louis XIV

Sous le long règne de Louis XIV, le Canada passe d’abord des mains de la compagnie privée des Cent-Associés (principalement des négociants et des armateurs) à celles de la Couronne qui a pourtant du mal à se voir en puissance coloniale. Seuls Colbert, puis Vauban, ont manifesté un réel intérêt pour ce vaste domaine encore en grande partie inexploré. 1er geste très parlant : l’envoi par le Roi au Canada d’un régiment au complet (ce sera le seul avant longtemps) pour mater la nation iroquoise qui harcèle les fermes et les villages le long du Saint-Laurent. En 1666, les Iroquois sont vaincus et la paix est signée avec les Anglais. Cette paix, en fait, ne règle rien car il est clair que la présence française gêne l’extension de la Nouvelle-Angleterre. Une fois leur mission accomplie, le Roi offre à ses soldats de s’établir sur place comme agriculteurs ou artisans. Environ 400 d’entre eux acceptent de rester. La plupart sont célibataires, et risquaient de le rester, comme beaucoup de colons, ou d’être tentés par une union libre avec de jeunes squaws. Le pouvoir royal et l’Église veillent : ils vont donc donner au peuplement de la colonie française un gros coup de pouce en y envoyant -avec une dot- environ 800 « Filles du Roy » (en général de jeunes orphelines) pour qu’elles s’y marient et y fondent un foyer. Cette solution radicale va commencer à porter ses fruits, mais le retard face à la vitalité de la Nouvelle-Angleterre ne sera jamais rattrapé, car fort peu de Français se décident à traverser l’océan pour s’installer en Amérique.

La Nouvelle-France bénéficie d’une administration de qualité : un intendant – Jean Talon – et deux gouverneurs – le comte de Frontenac et le marquis de Vaudreuil – y ont joué un rôle essentiel, mais elle reste largement sous-exploitée. Dans la vallée du Saint-Laurent on voit naître une agriculture qui va rapidement assurer l’autosuffisance alimentaire du Québec ; ailleurs, on se contente de construire des forts aux garnisons réduites aux endroits de passage clés, de protéger les missions d’évangélisation et de faciliter les comptoirs d’échange des fourrures les plus recherchées (vison, castor, loutre). On protège aussi les bateaux français venus pêcher la morue sur les bancs de Terre-neuve et on exploite le bois pour l’exportation.

Cavalier de la Salle en Louisiane et les premiers revers au Canada

L’hypothèque anglaise n’est pas levée pour autant, et elle ressurgira à différents moments chaque fois qu’un conflit opposera les armées du Roi Soleil sur le sol européen à celles du souverain britannique, et ce sera vrai aussi sous le règne de Louis XV. Coup de semonce qui en annonce d’autres : le traité d’Utrecht, s’il a mis fin en 1713 à la guerre de succession d’Espagne, ampute la Nouvelle-France de l’Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d’Hudson. La perte de ces territoires a été par avance largement compensée par des missions d’exploration, comme celles d’abord du père Jacques Marquette, un jésuite aventureux et évangélisateur, puis celles de René-Robert Cavalier de la Salle : ils explorent en premier lieu toute la région des Grands Lacs, puis descendent en canoë le « Grand Fleuve », le Mississipi qui, avec son affluent le Missouri, dépasse les 6.800 km ! Cavalier de la Salle est le premier à en atteindre le 6 avril 1682 l’embouchure sur le golfe du Mexique, et à prendre possession de ces vastes territoires juste entrevus au nom de la France en leur donnant le nom générique de Louisiane en l’honneur de Louis XIV. Au siècle suivant, seule la région de la Nouvelle-Orléans sera vraiment mise en valeur en recourant à l’esclavage, comme aux Antilles.

La fin de la Nouvelle France sous Louis XV

La perte de Québec défendue par Montcalm (1759)

C’est la guerre de Sept-Ans (1756-1763) qui sonne le glas de l’Amérique française : la Grande-Bretagne et la France vont s’y combattre avec l’aide des tribus indiennes qui leur sont respectivement attachées depuis les débuts de la conquête. A Versailles, on sent bien que l’affrontement risque fort d’être cette fois-ci décisif, mais sans y consacrer les forces nécessaires car les priorités sont ailleurs sur le sol européen. La Nouvelle-France ne peut compter, outre sur les compagnies franches de la Marine stationnées à demeure sur place, que sur le renfort de quelques bataillons de l’armée royale venus de métropole avec à leur tête Louis-Joseph de Montcalm, et bien sûr sur la milice locale. Les Anglo-Américains, troupes réglées et milices de la Nouvelle-Angleterre et de Virginie, sont trois fois plus nombreux. Les deux premières années les combats sporadiques dans la vallée de l’Ohio, et les coups de main réciproques sur les forts de l’ennemi, donnent un avantage non déterminant à la France dont les soldats de métier se sont vite adaptés à cette « petite guerre » qu’on nomme aujourd’hui la guérilla, épaulés efficacement par les miliciens canadiens qui connaissent bien le pays, et par leurs alliés indiens qui suscitent la terreur chez l’adversaire.

A partir de 1758, la victoire change de camp : avec le siège en règle et la prise de la forteresse de Louisbourg en juillet, les Anglais marquent un point décisif : sur l’île Royale, cette place forte contrôlait l’accès à la vallée du Saint-Laurent et jouait le rôle de verrou protecteur du Canada. Une fois celui-ci sauté, ils purent, en ayant reçu des renforts, s’attaquer à la citadelle et à la ville de Québec, cœur historique de la Nouvelle-France. Ils en font le siège durant tout l’été de 1759 avec l’aide efficace des canonniers de leur flotte, qui rasent une partie de la ville. L’armée anglaise finit par livrer bataille dans les plaines d’Abraham à la garnison française le 13 septembre. La bataille est rude : les deux généraux qui s’affrontent (Montcalm et James Wolfe) meurent au combat et Québec capitule.

Le traité de Paris (1763)

Le chevalier François-Gaston de Lévis, qui remplace Montcalm dont il était l’adjoint à Montréal, ne désespère pas de reprendre Québec et remporte le 23 avril 1760 une victoire sans lendemain sur les Anglais. Le général James Murray, le successeur de Wolfe, voit arriver une flotte de renfort qui rend impossible la reprise durable de Québec. Ayant l’impression d’être abandonné à son sort par la France, Lévis est contraint, poussé par les « tuniques rouges », à se replier avec ses troupes sur l’île Sainte-Hélène, proche de Montréal. Il y assistera alors, impuissant, à la capitulation inévitable de la 2ème grande ville du Saint-Laurent le 8 septembre, et se résoudra à l’évacuation progressive des forces françaises. Dans la nuit qui précède la reddition, Lévis choisit de brûler les drapeaux des régiments français plutôt que de les voir tomber entre les mains ennemies. C’est en fini de la Nouvelle-France et le peuple canadien se résigne à passer sous la coupe du souverain britannique qui aura l’habileté de respecter sa langue, sa religion et ses coutumes. En 1763, le traité de Paris entérine l’abandon total de la Nouvelle-France, dans l’indifférence générale : le Canada, bien sûr, car pourquoi se battre, comme le dit Voltaire dans sa correspondance, « pour quelques arpents de neige » ; mais l’immense Louisiane aussi, qui n’a pas été conquise militairement, laquelle est cédée gracieusement à l’Espagne. On abandonne en plus au Royaume-Uni la vallée de l’Ohio jusqu’au Mississippi. Seul ne subsistera comme territoire français sur le continent que le minuscule archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon au large de Terre-Neuve, très utile comme « base arrière » de la grande pêche.

La seule loi démographique condamnait d’avance l’Amérique française face à la vitalité des 13 colonies anglaises : celles-ci comptaient en 1760 1,6 million d’habitants, alors que la Nouvelle-France, du Canada à la Louisiane, dépassait péniblement les 100.000 âmes ! Le miracle, si j’ose dire, c’est que la culture et la langue françaises n’aient pas disparu au milieu de cette « déferlante anglo-saxonne ». Cette survivance est encore bien vivace au Québec, la « Belle Province », beaucoup moins dans l’ancienne Louisiane : elle est due à un taux de fécondité longtemps exceptionnel, autant qu’à l’omniprésence d’une église catholique qui a su défendre ses intérêts en même temps que les racines du peuple québécois. Depuis Vatican II et l’aggiornamento de l’Église, le Québec s’est notablement laïcisé, en imposant sa pleine autonomie au sein du Canada anglophone, mais sans oublier pour autant ce qu’il doit à ses prêtres et à ses religieuses. Ce n’est pas pour rien que « Je me souviens » est sa fière devise.

À suivre…

Après ce périple dans les vastes espaces d’un continent nord-américain encore vierge, il nous reste à évoquer la colonisation de la France d’Ancien Régime dans les Antilles, l’archipel des Mascareignes (1) et le sous-continent indien, en évoquant la question douloureuse de l’esclavage dans ce qu’on appelle alors les « îles à sucre »… ce sera le propos de mon prochain article.

José MAIGRE

< Article suivant : De Louis XIV à la Révolution : les îles à sucre et l’esclavage >

(1) L’archipel des Mascareignes – du nom du navigateur portugais Mascarenhas qui les découvrit – se compose de trois îles principales : la Réunion, l’île Maurice et Rodrigues, sans compter quelques îlots que se partagent la France et l’île Maurice (NDLR).

PS : Un livre recommandé pour ceux qui veulent en savoir plus : Histoire de l’Amérique française de Gilles Havard et Cécile Vidal, collection Champs- Flammarion 2006.